La centuriazione di Caput Alponis

Il territorio arcolese fu legato, come tutto l’agro atestino al quale apparteneva, alla deduzione di reduci della battaglia di Azio

(avvenuta come sappiamo nel 31 a. C.), ai quali fu assegnata in proprietà una parte delle terre. La ripartizione delle terre,

come già ricordato, era effettuata seguendo una precisa tecnica agrimensoria, chiamata centuriazione, che procedeva a una suddivisione del terreno mediante lo sviluppo regolare dei decumani e dei kardines (costituiti in genere da strade o corsi d’acqua) che, paralleli e perpendicolari

tra loro e incrocianti ad angolo retto, venivano a delimitare uguali superfici (centurie), dove trovavano luogo i poderi

e le case dei singoli coloni. Vari autori hanno supposto l’esistenza di una centuriazione romana nel nostro

territorio, pur mancando uno studio basato su un’approfondita analisi geomorfologica, su sistematiche ricognizioni sul

terreno, sull’attenta analisi della documentazione medievale e sull’esame delle fotografie aeree.

La centuriazione doveva probabilmente corrispondere al territorio pertinente al centro paleoveneto di Sabbionara, poiché i Romani, nel delimitarla, rispettarono i confini dell’antica circoscrizione, assegnandone forse una parte agli originari abitanti. L’ho indicata con il nome di “centuriazione di Caput Alponis” che, secondo il Cavallari ed altri storici, “non va riferito alle origini del torrente, né ad una località specifica, ma ad una vasta

zona che abbraccia diverse località lungo la fascia terminale del torrente, grosso modo compresa fra Veronella, Arcole,

Zimella” e storicamente è rappresentata ancor oggi da due dedicazioni: San Giorgio di Cavalpone (ad Arcole) e S. Apollinare

di Cavalpone (a Bonaldo di Zimella)”.

Questo vasto territorio, cui allude il Cavallari, non è altro che il nostro pagus romano, centuriato ed assegnato ai coloni romani, che persiste anche in epoca medievale, perlomeno sino al X-XI secolo d. C., quando sarà lentamente disgregato dal nascere dei comuni rurali e dai distrettisignorili.

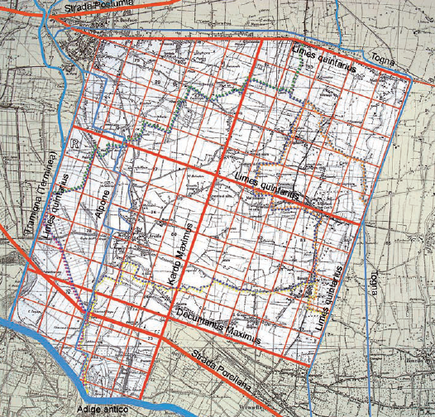

Il centro capoluogo del nostro territorio doveva trovarsi a ridosso della Via Imperiale, sul vasto dosso sabbioso che parte dalla località Sabbionara e si prolunga verso la località Tramon. Gli agrimensori romani, giunti nel nostro territorio tra la fine del I sec. a. C. e l’inizio del I sec. d. C.,

in un luogo opportunamente scelto, elevato e vicino al centro del capoluogo, stabilirono l’umbilicus dell’agro centuriato.

Tracciarono poi sul suolo, con la groma, due grandi linee incrociatesi sullo gnomone ad angolo retto: il decumanus maximus, che coincise con la “Strada Romana” con direzione NO-SE, e il kardo maximus, costituito da una strada perpendicolare al decumano, con direzione SO-NE, coincidente

in parte con la “strada della Selva”.

Fissati quindi il decumano e il cardo massimo, gli agrimensori romani tracciarono poi numerose altre linee ortogonali, a una distanza fissa, che formavano la divisione del suolo in tutte le direzioni.

Questa divisione agraria dovette persistere dal I secolo d. C. sino al III-IV secolo d. C., allorquando si verificò una inarrestabile decadenza di tutto l’agro atestino.

Il territorio arcolese fu legato, come tutto l’agro atestino al quale apparteneva, alla deduzione di reduci della battaglia di Azio

(avvenuta come sappiamo nel 31 a. C.), ai quali fu assegnata in proprietà una parte delle terre. La ripartizione delle terre,

come già ricordato, era effettuata seguendo una precisa tecnica agrimensoria, chiamata centuriazione, che procedeva a una suddivisione del terreno mediante lo sviluppo regolare dei decumani e dei kardines (costituiti in genere da strade o corsi d’acqua) che, paralleli e perpendicolari

tra loro e incrocianti ad angolo retto, venivano a delimitare uguali superfici (centurie), dove trovavano luogo i poderi

e le case dei singoli coloni. Vari autori hanno supposto l’esistenza di una centuriazione romana nel nostro

territorio, pur mancando uno studio basato su un’approfondita analisi geomorfologica, su sistematiche ricognizioni sul

terreno, sull’attenta analisi della documentazione medievale e sull’esame delle fotografie aeree.

La centuriazione doveva probabilmente corrispondere al territorio pertinente al centro paleoveneto di Sabbionara, poiché i Romani, nel delimitarla, rispettarono i confini dell’antica circoscrizione, assegnandone forse una parte agli originari abitanti. L’ho indicata con il nome di “centuriazione di Caput Alponis” che, secondo il Cavallari ed altri storici, “non va riferito alle origini del torrente, né ad una località specifica, ma ad una vasta

zona che abbraccia diverse località lungo la fascia terminale del torrente, grosso modo compresa fra Veronella, Arcole,

Zimella” e storicamente è rappresentata ancor oggi da due dedicazioni: San Giorgio di Cavalpone (ad Arcole) e S. Apollinare

di Cavalpone (a Bonaldo di Zimella)”.

Questo vasto territorio, cui allude il Cavallari, non è altro che il nostro pagus romano, centuriato ed assegnato ai coloni romani, che persiste anche in epoca medievale, perlomeno sino al X-XI secolo d. C., quando sarà lentamente disgregato dal nascere dei comuni rurali e dai distrettisignorili.

Il centro capoluogo del nostro territorio doveva trovarsi a ridosso della Via Imperiale, sul vasto dosso sabbioso che parte dalla località Sabbionara e si prolunga verso la località Tramon. Gli agrimensori romani, giunti nel nostro territorio tra la fine del I sec. a. C. e l’inizio del I sec. d. C.,

in un luogo opportunamente scelto, elevato e vicino al centro del capoluogo, stabilirono l’umbilicus dell’agro centuriato.

Tracciarono poi sul suolo, con la groma, due grandi linee incrociatesi sullo gnomone ad angolo retto: il decumanus maximus, che coincise con la “Strada Romana” con direzione NO-SE, e il kardo maximus, costituito da una strada perpendicolare al decumano, con direzione SO-NE, coincidente

in parte con la “strada della Selva”.

Fissati quindi il decumano e il cardo massimo, gli agrimensori romani tracciarono poi numerose altre linee ortogonali, a una distanza fissa, che formavano la divisione del suolo in tutte le direzioni.

Questa divisione agraria dovette persistere dal I secolo d. C. sino al III-IV secolo d. C., allorquando si verificò una inarrestabile decadenza di tutto l’agro atestino.

Il popolamento del territorio in epoca romana

La centuriazione romana, con le sue trasformazioni ambientali (i disboscamenti, le bonifiche e le opere idrauliche, la viabilità)creò le premesse di un intenso popolamento che si riscontra dall’età augusteam e che perdura per tutta la prima età imperiale.

Questi interventi e l’afflusso di coloni provenienti dalle regioni dell’Italia centro- meridionale, modificarono l’assetto

demografico composto, fino a quel momento, dalle popolazioni venete e Cenomani.

Per quanto riguarda la colonia di Caput Alponis, si stima un numero di circa 300 coloni, ai quali, assegnando un nucleo

medio familiare di 6-7 membri ciascuno, compresi gli schiavi e liberti, si arriva a determinare una popolazione di circa 2.000 unità.

Dopo il sorteggio delle parcelle, l’agro centuriato era disegnato su una tela o su lastra in rame e nella mappa era scritto il nome dell’assegnatario e la quantità degli iugeri.

Normalmente il fondo riceveva il nome del primo possessore e lo conservava anche nei successivi passaggi di proprietà. In

alcuni luoghi del nostro territorio (si veda ad esempio S. Maria dell’Alzana) sono affiorati tronchi di fondazioni e murature, con numerosi cocci sparsi intorno, che possono ben indicare questi edifici, e le tombe sparse venute alla luce ci indicano gli abitati minori. Questo tipo di organizzazione

del territorio portò allo sviluppo di un modello insediativo caratterizzato da notevole parcellizzazione della proprietà,

caratteristica di gran parte dell’area veneta.

Una fitta rete di strade e canali doveva attraversare le nostre terre e collegare le piccole proprietà, qua e là aggregate secondo

la più antica struttura rurale articolata in vicus (borgata rurale) e pagus.

La riattivazione di preesistenti itinerari stradali e l’apertura di nuove strutture viarie, avrebbero agevolato le comunicazioni

interne del territorio e la nascita dei vicus e delle ville rustiche, che sorsero principalmente lungo le vie militari e consolari

più importanti, la Postumia e la Porcilana, ma anche lungo i tracciati delle strade che attualmente collegano San Bonifacio

con Lonigo, San Bonifacio-Volpino, Santo Stefano e Marezzane, Arcole e Bonaldo, oppure lungo la direttrice del decumano

e del cardo massimo della centuriazione romana. Questa fitta viabilità s’inserisce, infatti, in un territorio cosparso di piccole

proprietà, individuate da ritrovamenti di abitazioni rustiche, se non da villae, la cui rete insediativa si sviluppa nell’estesa pianura,

secondo precise direttrici suggerite da corsi d’acqua e dai dossi derivati dai relitti di antichi alvei dell’Adige.

Il pagus era un territorio avente spesso origine nei tempi pre-romani (paleoveneta) e conformata alla natura del suolo, che

avrebbe mantenuto, anche dopo l’incorporazione nell’agro dipendente da Este, una certa autonomia di gestione non solo

in campo religioso, ma anche amministrativo e finanziario. Era retto dai magistri paganorum, assistiti dal consiglio dei pagani,

che curavano anche gli interessi locali dei vari vici, ad esempio il culto, la viabilità, le terre comuni.

Aveva un centro locale per i sacra (quadrivio, compitum) e propri confini ben precisi, che nelle feste campestri annuali (terminalia) venivano girati processionalmente ed aspersi di acqua.

La centuriazione romana, con le sue trasformazioni ambientali (i disboscamenti, le bonifiche e le opere idrauliche, la viabilità)creò le premesse di un intenso popolamento che si riscontra dall’età augusteam e che perdura per tutta la prima età imperiale.

Questi interventi e l’afflusso di coloni provenienti dalle regioni dell’Italia centro- meridionale, modificarono l’assetto

demografico composto, fino a quel momento, dalle popolazioni venete e Cenomani.

Per quanto riguarda la colonia di Caput Alponis, si stima un numero di circa 300 coloni, ai quali, assegnando un nucleo

medio familiare di 6-7 membri ciascuno, compresi gli schiavi e liberti, si arriva a determinare una popolazione di circa 2.000 unità.

Dopo il sorteggio delle parcelle, l’agro centuriato era disegnato su una tela o su lastra in rame e nella mappa era scritto il nome dell’assegnatario e la quantità degli iugeri.

Normalmente il fondo riceveva il nome del primo possessore e lo conservava anche nei successivi passaggi di proprietà. In

alcuni luoghi del nostro territorio (si veda ad esempio S. Maria dell’Alzana) sono affiorati tronchi di fondazioni e murature, con numerosi cocci sparsi intorno, che possono ben indicare questi edifici, e le tombe sparse venute alla luce ci indicano gli abitati minori. Questo tipo di organizzazione

del territorio portò allo sviluppo di un modello insediativo caratterizzato da notevole parcellizzazione della proprietà,

caratteristica di gran parte dell’area veneta.

Una fitta rete di strade e canali doveva attraversare le nostre terre e collegare le piccole proprietà, qua e là aggregate secondo

la più antica struttura rurale articolata in vicus (borgata rurale) e pagus.

La riattivazione di preesistenti itinerari stradali e l’apertura di nuove strutture viarie, avrebbero agevolato le comunicazioni

interne del territorio e la nascita dei vicus e delle ville rustiche, che sorsero principalmente lungo le vie militari e consolari

più importanti, la Postumia e la Porcilana, ma anche lungo i tracciati delle strade che attualmente collegano San Bonifacio

con Lonigo, San Bonifacio-Volpino, Santo Stefano e Marezzane, Arcole e Bonaldo, oppure lungo la direttrice del decumano

e del cardo massimo della centuriazione romana. Questa fitta viabilità s’inserisce, infatti, in un territorio cosparso di piccole

proprietà, individuate da ritrovamenti di abitazioni rustiche, se non da villae, la cui rete insediativa si sviluppa nell’estesa pianura,

secondo precise direttrici suggerite da corsi d’acqua e dai dossi derivati dai relitti di antichi alvei dell’Adige.

Il pagus era un territorio avente spesso origine nei tempi pre-romani (paleoveneta) e conformata alla natura del suolo, che

avrebbe mantenuto, anche dopo l’incorporazione nell’agro dipendente da Este, una certa autonomia di gestione non solo

in campo religioso, ma anche amministrativo e finanziario. Era retto dai magistri paganorum, assistiti dal consiglio dei pagani,

che curavano anche gli interessi locali dei vari vici, ad esempio il culto, la viabilità, le terre comuni.

Aveva un centro locale per i sacra (quadrivio, compitum) e propri confini ben precisi, che nelle feste campestri annuali (terminalia) venivano girati processionalmente ed aspersi di acqua.